视觉“解剖”:藏在名画中的瘟疫、防护与健康象征

本刊官方网站:

http://cjjc.ruc.edu.cn/

姜海,电子科技大学公共管理学院副教授。

本文系国家社科基金项目“健康中国战略背景下新媒体融入对老龄人口健康传播的路径研究”(项目编号:18CXW015)的阶段性研究成果。

从建国初期的去除血吸虫病,到新世纪以来的“非典”“新冠”等疫情事件,以绘画、照片、视频等为代表的视觉文本始终是国人记录疾病种类、学习防疫知识、获取健康认知的重要经验来源。相关科学研究(Edwards,Elwyn & Mulley,2002;Paling,2003;Lipkus,2007)早已证明视觉在传达健康信息、明晰疾病情况、促进风险知晓等方面的有效沟通性,而“视觉和文本图像之所以重要,因为它们象征着当代社会如何定义和理解现象”(Howson,2004)更一语道破了从视觉路径切入当代健康研究所存在的合理性。

这种合理性表现在:一方面,大量出现在短视频平台、流媒体平台中的涉及健康内容的文本均是“视觉—健康”传播互动的表现,其不仅成为了集社会学、传播学、医学等学科于一域的经验库,同时,这种聚合现象自身也彰显出“视觉—健康”的互动在现代社会中强大、持续的传播生命力。另一方面,在视觉(图像)文化的研究谱系中也可见端倪:无论是亚里士多德(Aristotle,1968)在解读视觉功能时,认为生理会在组织中产生不同的语法状态,潜藏着关于健康“感觉”的认知,还是福柯强调“(视觉)关于呈现理想形态的权力机制的图解应是合乎标准的”(福柯,1979/2007:219-255),且这种标准被后世学者解读为“形成了健康和知识之间的新关系在事件中的复合”(谢里登,1980/1997:52),都可见视觉与健康的缠绕。再后来,放置到后现代主义的语境之中,杰姆逊(1987/1997)认可视觉带来的健康审美其实是资本逻辑的渗透;约翰·费斯克则把身体的视觉理解放在大众文化之中,强调健康的社会性意义以及健康背后“社会权力运作的话语”(费斯克,1989/2001:197);米克·巴尔(Bal,2003)进一步点明视觉背后的生物学建构,揭示出“看”的重点在于文本叙事的隐秘机制等。

但是,这种研究的逻辑更多停留在视觉的文化范式中,其既没有进入到科学性的逻辑之中,也模糊了健康研究中应有的具体问题与变量。所以,借用能将图像放置在特定环境中的模拟系统和能将图形建模、识别、编码而获取信息的认知图式,本文试图以科学的逻辑去分析视觉如何承载具体疾病、如何表达防护意识。同时,视觉被认可是呈现健康现象的一种路径,本文还将与这一观点对话,考察视觉是如何经验性定义健康的。超越健康传播贫瘠的想象、聚焦视觉传播罕见的文本,本文以历史上那些描绘瘟疫的名画为材料,既是希望修补健康研究对视觉文本的忽略,也是希望助益视觉研究对特殊文本(绘画)的关注,且在对绘画的细微解构中呈现不同于视频、照片的视觉逻辑——毕竟,绘画强调的是固定、偏向人为的建构、视频是流动性较强、照片则偏向纪实性——从而在认识观、方法观、实践观这三个方面探讨对视觉传播与健康传播的研究启发。

(一)概念界定

基于本文要聚焦的主题,需要将健康问题放置到视觉文本之中:即试图跳脱出传统的视觉文化范式,而以视觉认知(visual cognition)的方法来尊重与呼应目前健康研究中占据主流的科学路径。这种尊重表现在将沿用西方视觉传播中已较为成熟的“图像诱导”(photo-elicitation)为整体的模拟系统,并辅之以具体的认知图式(包括图片模型、结构公式等)来科学化地“‘看’‘观察’‘照亮’‘呈现’(文本的)模式与结构”(Grady,2004:26),从而“证明(对图像的)解释是发现一种真相”(Rose,2001:2)。由于这种研究逻辑并不是传统意义上的量化思路,其结论也依旧需要进行阐释、解读等质化论述。所以,为了方便读者对行文的理解,笔者用医学中的“解剖”一词修辞化这种研究逻辑,特此说明。

(二)文献综述

稍微追溯下健康传播,乃至于健康(医学)社会学的研究脉络便可发现,“瘟疫”作为一项长久且突出的研究命题,往往暗含有两层含义:其一是被翻译成“pestilence”,特指一种由鼠疫耶尔森菌感染引起的烈性传染病,即黑死病;其二则是被翻译成“plague”,强调鼠疫、天花、霍乱、伤寒、流感等广义上的传染病。

限于视觉传播与健康传播明确的交叉地带,也就是本文要考察的问题,这一领域又有着什么样的成果呢?有学者发现,早在17世纪,那刻满经字、祷告、护身符等视觉符号的《古兰经》(The Quran),“就是人们企图获得神之干预,免于疾病”(Dols,1977:12)的象征,而在同处于工业文明前夕(16-18世纪)的英国鼠疫文学里,那神秘的视觉符号也充斥着对瘟疫的深刻理解(Kemp,1665)。

显然,这些成果依旧延续着视觉的文化范式,但视觉的科学范式却也在另一脉络中逐渐萌芽:罗伯特森(Robertson)记录了一场17世纪(1625年)毁灭伦敦的瘟疫,他以图绘城市的方式视化出疾病发生的城市地点、死亡人数等,“在人们的脑海中勾勒出一幅地图”(Robertson,1996:325-350),文本中大量的符号“帮助读者以图之逻辑理解着瘟疫”(Corbett & Norton,1964:95)。

此时,“想象是瘟疫的起因”(Barker,2004:661)之观点遇了强烈挑战,诸如视觉问答(Visual Question Answering,VQA)、视觉运动分析(Analysis of Visual Motion,AVM)等实证方法的介入,剥离了人们依靠想象来判断瘟疫和了解防护的心理,疾病的呈现亦更加客观。但随着实证方法(论)的全面兴起,这种“客观”更多被限制在了数据范畴内,忽略了曾经有过的视觉结构性范式。也就是说,这种通过视觉结构图式来分析疾病的研究脉络出现了断裂。

故而,本研究以视觉传播重回对“瘟疫”(pestilence/plague)的健康研究,再次将疾病、防护等认知锚定到视觉文本之中,一方面旨在呈现出健康传播某一断裂的研究面向,另一方面也试图以此为契机,探讨视觉是如何建构人们对“健康”的理解。

(一)研究方法与说明

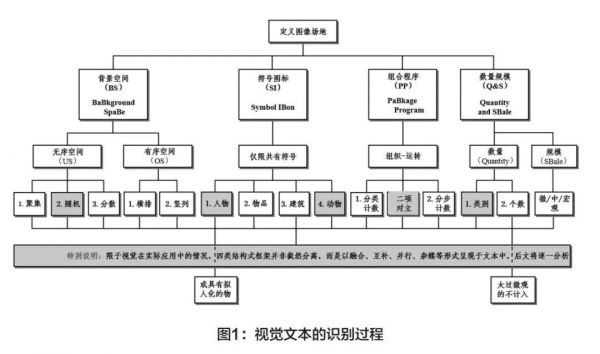

根据上文提及的“图像诱导”(Grady,2004)之方法,研究需要按照“定义图像场地”—“识别呈现过程”—“确立编码数据”这三步来建立视觉模拟系统,这一系统旨在“从图形信息中评估和提取数据与意义”(Retamero,Petrova,Feltz & Cokely,2017:1134),并将图像放置在特定的环境之中,从而帮助读者更好地识别其中的任务关系。也就是说,笔者将以7次记录“瘟疫”的绘画为所选取文本的特定环境,并根据认知法则中解释决策和行为认知的框架要求,通过识别7幅绘画中的“背景空间”“符号图标”“组合程序”和“数量规模”这四个框架的建构过程,来进一步确立视觉图式的编码逻辑。

同时,笔者将结合图像(艺术)史领域的知识选取最具代表性的视觉文本,它们均出自名家之手,记录了真正改变人类发展历史、具有时间持续性与全球影响性的瘟疫:

1.“雅典鼠疫”(公元前430-427年,影响:古希腊有记录以来最严重的瘟疫之一)—《古城瘟疫》(Plague in an Ancient City),记录者:米歇尔·斯威兹(Michiel Sweerts);2.古罗马第二次的“安东尼瘟疫”(公元164-180年,影响:两任帝王去世,导致罗马帝国“黄金时代”的终结)—《阿什杜德的瘟疫》(The Plague of Ashdod),记录者:尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin);3.“查士丁尼瘟疫”(公元541-542年,影响:第一次在地中海区域爆发的大规模鼠疫,导致拜占庭帝国的衰退)—《被瘟疫侵袭的罗马城》(Peste à Rome),记录者:居勒·埃里·德洛内(Jules-lie Delaunay);4.中世纪“黑死病”(公元1347-1353,影响:从欧洲到亚洲,瘟疫第一次真正意义上的全球传播)—《死神的胜利》(The Triumph of Death),记录者:老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder);5.“米兰大瘟疫”(公元1629-1631年,影响:黑死病开始后,所有流行性瘟疫中的最后一次大瘟疫)—《告别塞莉西亚》(Farewell to Cecilia During Plague in Milan),记录者:卡洛·贝尔吉奥乔索(Carlo Belgiojoso);6.“伦敦大瘟疫”(公元1665-1666年,影响:鼠疫在英国的最后一次规模爆发,伦敦因此被焚烧且重建)—《大瘟疫》(The Great Plague),记录者:丽塔·格利尔(Rita Grier);7.“马赛大瘟疫”(公元1720-1722年,影响:18世纪欧洲最严重的瘟疫之一,人类首次采用科学性的、现代的防疫方式)—《1720马赛港鼠疫》(Sc è ne de la peste de 1720 à la Tourette),记录者:米歇尔·塞尔(Michel Serre)。视觉的“识别过程”如图1所示:

从图1中可见,四个框架的互动过程以及编码数据具体是:其一,文本的背景空间(BS)将下分为“无序”(US)—“有序”(OS)两种,基于“医疗决策中的(图标)列阵分类”(Ancker,Weber & Kukafka,2011a:134-150),又可将前者分为“聚集”(US-1)与“分散”(US-3)、后者分为“横排”(OS-1)与“竖列”(OS-2)两类,由于视觉传播的独特性,笔者将加入“随机”(US-2)变量,用来修补四者之外的其他情况;其二,视觉中7幅名画共有的符号图标(SI)分别为“人物”(SI-1)/“物品”(SI-2)/“建筑”(SI-3)/“动物”(SI-4)四类,其多为数量、排列、规模等的差异,故而在分析时将结合数量规模(Q & S)中的“类别”(Q-1)与“个数”(Q-2)加以判断,并以此界定“微观/中观/宏观”的规模属性;其三,“在图形理解涉及到的特殊认知过程”(Huestegge & Philipp,2011:1903-1915)之中,还包括有组织规则与运转规则,即信息呈现背后的组合逻辑。这种逻辑往往表现在以加法原理为核心的分类计数法(PP-1)和乘法原理为核心的分步计数法(PP-2):在前者的分类要求中,组织—运转被界定为均能独立完成,成果需要依照集合而叠加来判断,即N1∪N2∪N3……∪Nn。在后者的分步要求中,组织—运转则被视为需要连续性地加以完成,前一个变量(N1)成为后一个变量(N2)的先决条件。与此同时,视觉结构中经常性存在的左右、上下、前后对称等,笔者将之统一界定为“二项对立”。

(二)认知图式的建构

七大名画记录着人类历史上曾遭受过的瘟疫之难。以《阿什杜德的瘟疫》文本为例,其“解剖图”可如图2所示:

从图2中可见,配合视觉的“识别过程”(图1),可将图2编码——由于此图“背景空间”多集中于文本下幅部分,所以其上幅的BS序列较为简单,为US-1+US-2∪OS-1(即:聚集与随机同时存在,且兼顾横向排列);具体细分文本(多集中在下幅)会发现,图中出现了肉眼可见的35个人,也有存在类别差异的物品与可分辨的6个建筑背景群,故而其SI与Q&S序列为Scale:{SI-1∪Q-2(35)+SI-2∪Q-1+SI-3∪Q-2(6)};最后,文本的组织程序呈现出分类(加法原理)与分步(乘法原理)均有的情况,前者的视觉中心点(图中红点)出现在第4、12、14、16、18、19及25列之中,故PP序列为PP-1(SI=4,12,14,16,18,19,25),|PP-1|=7。与此同时,分步计数因是前后佐证,即彼此互为存在条件(例如,主体视觉中心的SI-2与SI-5互为存在),故PP-2(BS&SI=SI-2*SI-5,SI-12*SI-15,SI-16*SI-17*SI-18*SI-19),|PP-2|=8。

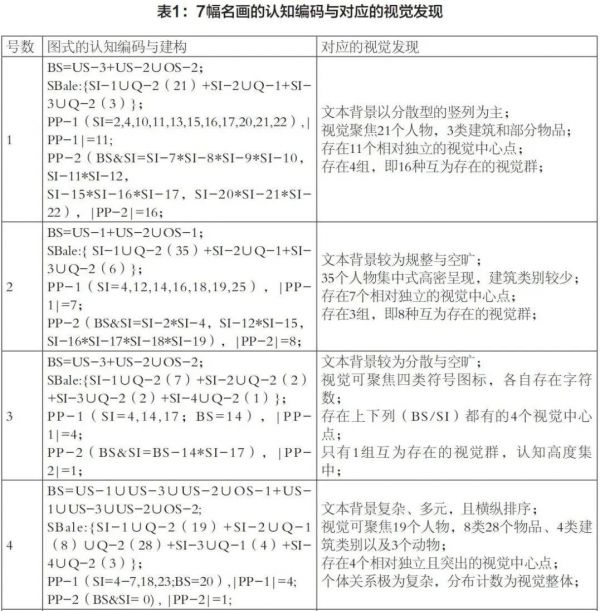

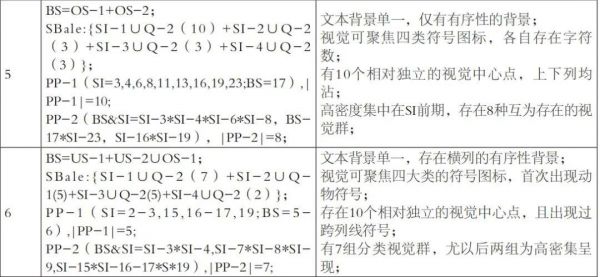

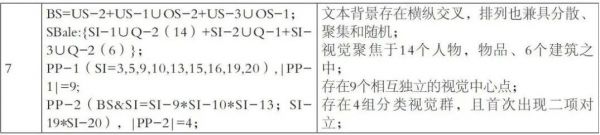

更进一步,将7幅图(文本标准为11.43*18.12,±0.5,单位:cm)分别放置到这种横纵体系(“解剖图”)之中,并依靠“识别过程”的逐一编码后,其可汇总成为下表1:

从表中可见,7幅文本有着各自不同的认知编码:在这其中,4号(《死神的胜利》)的文本背景最为复杂,2号与6号则较为接近;就符号图标而言,所有文本均出现了数量不等且高度密集的“人物”“物品”以及“建筑”三大类别;就组合逻辑(分类计数)而言,1、2、7号的视觉中心点集中在文本的“符号图标”区域,3、4、5、6号则不同程度地出现了视觉中心点竖跨“背景—符号”,以及横跨纵线的情况;在分步计数中,4号的个体符号关系极为复杂,呈现出视觉的整体化趋势,3号和5号则出现了上下跨越(BS*SI)、互为存在的视觉关联,而1号文本则在PP-1与PP-2这两种视觉群情况下最为丰富,且只有7号出现了符号的二项对立。

当视觉文本被“解剖”之后,虽然能够以更加科学化的思维来呈现其中的内容,但更重要的则是“(通过)对视觉内容和呈现历史的分析来揭示围绕健康传播的变化”(Thompson,2012:395-420)——今天,我们已然能够“看见”瘟疫的真实面目,对瘟疫的防护也可形成视觉“景观”。但在医学并不发达的百年之前,人们是如何来记录“看不见”的瘟疫呢?又是以何种“图式”来表达人们对瘟疫的防护认知呢?

(一)瘟疫事实的存在——视觉符号承载的健康判断

“瘟疫不单单是一场灾难,而常被看作是上天对一个群体惩罚的隐喻”(桑塔格,1978/2014:140)道破了一个细节:对瘟疫存在的判断往往依托于群体规模。面对瘟疫,人类则“如同浮游,像尘埃的精华”(Mary,2004:318)。延续到名画的“符号图标”(SI)序列之中,我们肉眼可见:1/2/4/5/7号文本都有着“数量规模”(Q & S)可见的相对差异,且在“人物”(SI-1)的变量中均呈现出宏观与群体性的规模取向。其中,4号文本更达到了可分辨的28个“物品”(SI-2)之多。

那数量多、规模大的符号为何能够表明瘟疫的存在?从常识出发,人群的规模化感染是视觉记录者(画家、摄影师等)最直观的瘟疫理解。阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)认为视觉文本(图片)源自对社会客观的展现,并认可“对痛苦的描述是‘非视觉的视觉’(a vision of the non-visual)”(Adorno,1984:142)。也就是说,文本对瘟疫不仅是一种视觉呈现,也是一种非视觉的掩盖——其用符号的“数量规模”呈现了瘟疫的传播力量,也“关闭了形象所带来的无形恐惧与焦虑”(Radley,2002:6)——当记录者无法用视觉呈现出心理层面的焦虑之时,“现代性(图绘)的处理方式是倾向于从一个整体来描述一个系统的整体性”(Briggs & Pcat,1989:83-96;Cambel,1993:29)。于是,7幅图画中不仅单个人物均相对完整,并未展现残缺、破损的人体,且还相互联系,成为了系统、凸显、聚焦的视觉群体(BS & SI系列),从而以此展现出瘟疫带来的心理层面的复杂认知。

更为关键的是,7幅图片都有着聚集的人群、相似的物品、序列的空间等。这从侧面呼应了一个在图像艺术里视觉符号的建构法则:当需要呈现科学问题之时,视觉往往“将(呈现问题的)符号焦点视为一个完全可简化的系统,并以时钟般可预测的方式加以运行”(Milovanovic,1995:31-32)。这样一来,瘟疫存在的呈现被“简化”为由相似的人群、物品与空间等组成的结构性系统,并在绘画法则里彼此呼应,在缺乏科学论证之时,这种逻辑成为了判断瘟疫存在的路径之一。

除开符号图标(SI)与数量规模(Q & S)的判断外,通过表1的编码还可发现:7个文本的背景(BS)存在着一些相似情况:“无序”(US)空间占据主体,且多为“随机”(US-2)和“分散”(US-3),而“有序”(OS)空间仅为辅助。那这种情况又是如何能判断瘟疫的存在呢?伯纳德·卡贝尔(Karpel,1970:1935-1986)曾将形式的组织视为一种“疾病的症状”(symptoms of a disease),并认为视觉可见性的重点应是知识与形式的联系,即当人们并不了解疾病知识之时,就会用视觉的“无序”形式来表达疾病所诱发的变化。古德曼(Nelson Goodman)也指出,正是这种变化使得“其他东西能被看见”(Goodman,1968)。不仅是瘟疫,这种“其他东西”在托马斯·米歇尔(Mitchell)的“图像转向”(pictorial turn)理论中被理解为视觉能够带来文化公共性,他拓展了潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)的图像解释逻辑,即“认知图像所导致的想象、幻象以及记忆等”(刘禾,2005:87-99)。从这一逻辑延展,我们可发现在7幅图画之中,由瘟疫而导致的死亡想象、传播速度、疾痛记忆等被视觉符号分别记录成了无奈的表情、飞翔的死神和痛苦的人群,并在后世的文本中被反复印证与传播,直至形成疾病(瘟疫)文化的核心符号。

再看,瘟疫存在的判断在图片的“组合程序”(PP)中亦能表现——以可见的身体为承载,7幅文本独立的视觉中心点(|PP-1|)在4-11个之间,而互为存在的视觉中心点(|PP-2|)最多能达到16个,其中不乏3个视觉点相互匹配、高密凸显之情况。当身体成为图片文本中视觉最为明显的话语之时,“疾病则可以看成是身体、话语和实践的结合”(Diedrich,2015:66-90)。于是,呈现出数量与程序的规模大小和组织差异的身体,成为了视觉解码中最为明显的话语表征,结合着背景序列与符号图标,集中式地表现了人类对于瘟疫存在与实践的理解。这些理解中包括有瘟疫的传染规模、疾病的感染症状、人群的痛苦程度、病毒的传播速度、人类的防疫措施等涉及瘟疫传播的“社会化”维度。

实际上,在传播的过程中,视觉成为了一种跨越时间长度、瘟疫病种、地理空间的通用话语形式,一旦这种通用形式(即视觉认知)重现,即可展现出上述的、人们对于瘟疫存在的“直观性理解”(intuitive understanding)。这与米切尔(Mitchell,2005)通过图像理论而推导的,瘟疫(病毒)作为“生命有机体”(living organisms)是通过人类宿主扩散而表现的这一基础性健康认知几乎不谋而合。也正因为如此,对文本的“解剖”可视为理解视觉在图像内部的某种规律性运作,从而增加表达瘟疫实践的合理性。

(二)防护认知的萌芽——实例图式背后的健康意识

不仅如此,这种合理性也离不开与瘟疫判断同时存在的,关于防护的认知萌芽。当修昔底德(Thucydides)首次尝试用“科学写作”的方式来记录鼠疫之时,其在文本的表达意图和方法论述中就依托对疾病的发现来呈现了对鼠疫防护的认知,包括与病患接触的方式、疾病传播的介质、瘟疫表现的形式等都不断启发着同期的瘟疫研究。但这种“依托”更多是语言的修辞,其带有着明显的“情绪化定性”(Wiedemann,1984:Pxxix),而后世的穆拉托里(Muratori)在考察记录医学的“图画诗”(pictura poesis)之时,发现了视觉不仅可以承载防护认知,而且还强化了这种防护的多元方式。

结合7幅文本的“解剖”分析,我们可以看到对防护的认知主要表现在两大方面:其一是面罩的存在。在图4、6、7的视觉中心点(如图6的SI-15*SI-16-17*SI-19)中都不同程度(分散/密集)地出现了可分辨的面罩形象,且与今天的口罩形状极为接近。在医学人类学的记录之中,历次瘟疫都有打扮“怪诞”(grotesque)的医护人员出现,他们往往穿着封闭的衣物、戴着有喙的面罩出现在现场,此时“面罩似乎带有着某种防护的特性,能够让人类在世界末日般的流行病边缘坚持下去”(Garrett,1994)。

另一方面则是运输的表现。除了图1之外,其余文本呈现了诸如拉扯病患、抬送病人、马车运送、棺材托运、拖拽人体等的“交通”(communication)场景,且不少居于文本的视觉中心点之上,如图5的BS-17*SI-23,图7的SI-9*SI-10*SI-13等。同时,在英国的鼠疫文学中,还记载着“瘟疫在运输中的船舶是按照病源学的规律在发展”(Willouchby,1919:222-223)这种涉及空间病理学的判断,其中更有着对空间中的传染源、运输中的防护等的记录与分析。显然,空间运输中的种种措施已经成为了瘟疫中重要的防护认知,为什么会这样呢?其实,随着城市交通(7幅文本多以城市/城邦为背景)的愈加发达,防护举措成为了理解“城市交通—普通公众”链接的重要角色——当一些研究(Dikec,2002:77-79;Harvey,2008:23-40)关注到城市空间的私有化以及对病人的异见之时,其宗旨不外乎强调的是对“运输空间”(交通)的控制不仅关系到公众利益,更暗示与决定了何人能在城市生活。

其实,在那个人类生理和传播机制还很隐秘的时代,视觉成为呈现健康现象的一种路径,可即使在有了开本、插图、绘本、地图等记录疾病文本的前提下,这种路径依旧充斥着混沌。也就是说,表面上所有人都能看到图,但却未必能够理解图之背后的认知机制,这直接导致了“鼠疫的可怕形象占据了人们的想象,(甚至)被认为是致病的本身病理因素”(Barker,2004:659-689)。本文认为,视觉让人类对瘟疫的情感和认知融为了一体,这种共享至今未曾分离,而视觉文化的研究范式能揭示瘟疫现象、疾病情感与文化关照,却不能够带来更为科学的理解路径。

可争议之处也在于此,一旦视觉试图“科学”地呈现健康问题,其必然要遵从的是大众熟悉的视觉形式,否则就会陷入今天健康传播研究数据至上、科学和寡、视野窄化等久为诟病之窠臼。或许,受到传播学跨学科思潮的影响,这一问题正在具体地转化为健康传播领域对想象张力的争论(苏婧,李智宇,2019)。通过前文尝试性的视觉“解剖”,我们也许可以打开想象力,并敏锐地意识到:视觉是有着某种内在认知逻辑的,而这种认知逻辑一方面提纯出了人类通过瘟疫经验理解出的健康认知,另一方面则又通过视觉认知来建构出经验式的健康现象:即通过背景、人物、符号组合等来规范和重塑人类对健康的常识性理解,且一旦这种理解通过视觉(文本)的传播被社会成员广泛接受,就会导致对健康认识的再建构。显然,任何一种看似客观的健康现象在其传播历程中都已经被多次地建构,不然也无法解释口罩、隔离、运输等现象在百年之后的“非典”“新冠”疫情中的重现。

沿着这种“建构—再建构”的思路,也许我们可以预设文本记录者在绘图之时,都或多或少地加入了他们对健康的主观性理解,且这种理解也变成了视觉文本被统一的规范,代代相传。如果是这样,那更进一步的问题就出现了:若健康可以被视觉形式加以记录和表达的话,那视觉形式又是如何建构与再现健康的呢?也就是说,视觉是如何反过来对健康认知进行再建构的呢?结合常识性理解、逻辑性思维以及图像艺术史的相关知识,本文认为,视觉对应式的从事实、程序及个性这三条路径定义了健康的象征意义。

(一)视觉看到的事实:从常识中获取的健康编码

从16世纪以鼠疫为主题的肖像学研究开始,视觉就给健康领域带来了“教育或说服意图,象征意义和隐喻的相互作用”(Wrightson,2011:7)。到了工业文明时期(16-18世纪)的英国(鼠疫)文学中,由文学叙事带来的瘟疫画面感,以及后世“西医东渐”时期的图绘表达等,其中充斥的视觉符号也承载了人们对疾病的深刻理解(Kemp,1665)。

不难发现,这种“理解”在很长时间里存议于列维纳斯(Emmanuel Lévinas)对于个体苦痛的哲学思辨中,也探讨于“社会性苦痛”(social suffering)的视觉共通感之中,还存在于视觉辅助所带来的对于健康风险、疾病理解等的科学决策里(Retamero & Cokely,2013:392-399)。也就是说,无论这种“事实”的呈现来自于视觉文化研究中的隐喻性、形态性以及符号性论证,即传播学中的精神分析路径,抑或是来自实证性、推导性、认知性的视觉科学路径,其不外乎是试图通过某种路径(科学—人文)来清晰呈现疾病、护理、治疗、预防、保健等的日常经验,从而拓展了健康传播的某种情境化、群体性以及整合性的可能。

实际上,记录者也会将涉及瘟疫的经验情境不自觉地代入到对文本的处理之中:例如,斯威兹深受巴洛克绘画风格的影响,其在《古城瘟疫》中就以运动、非对称理性、带有立体空间感的背景、人物、符号等的排列组合(PP-1/PP-2)来表现他对瘟疫传播的理解;塞尔则受到纪实主义风格的影响,所以在《1720马赛港鼠疫》中就以朴实的方式记录了瘟疫初袭马赛的场景,其视觉的刻录风格明显;老彼得·勃鲁盖尔忠实于细节、创作风格古朴而率性,所以其作品中的“符号图标”(SI)最为清晰,表现瘟疫的方式也更多呈现出“日常化”特征。

当然,本文通过“解剖”来证明瘟疫的事实存在,也想说明隐藏于日常视觉经验中的瘟疫是以“能看见的事实”为依据,并通过对现实情境的挖掘、重现来促成一些眼见为实、一目了然的健康措施(如戴口罩、隔离等)被广为人知,其中的深层逻辑就是:通过视觉来模仿和采纳人类的社会性行为,从而达到在日常经验下的大众广泛传播。

(二)视觉获得的程序:从逻辑中获取的健康认知

其实,从视觉研究介入到健康传播,这一路径有别于今天健康传播中主流化的抓取、测量、嵌入、统计等定量式研究思路,但这种不同并不意味着视觉传播缺乏逻辑性与科学性。恰恰相反,视觉以自身独特的程序建构起了健康认知,且这种以逻辑方式表达共同认知的方式也引导了人们对于健康概念的“再建构”。比如:7幅文本都描述了因为瘟疫而引发的人群混乱(SI-1)、背景空间(BS)都为异质与顺序并存(即混乱性)、都有着不同规模(scale)的物品、建筑以及动物等的差异与错乱。很明显,记录者们对瘟疫存在的理解已经扩展到了空间生态层面,且通过以上共同的视觉程序对之进行描绘、统计与表述。应该说,这种“共同”提供了一种理解现实中瘟疫存在的程序方式——空间的异质、物品的零散以及组合程序的多元等,按照福柯(Michel Foucault)知识考古中的分析,即是说在对瘟疫的媒介实践中,这些“共同”的程序通过视觉的传播而变成了真实(徐贲,1996:128-129)。

实际上,这里的“共同”至少包含了两层含义:其一,当人们运用某种既定且共同的视觉程序来呈现健康认知时,这些程序的自身逻辑就包含了记录者对“健康”的理解、建构以及设想成视觉文本中的样子,这种理解既有记录者看到的现实中的瘟疫影响,又会不自觉地加入记录者自身的知识实践;其二,这种知识实践可表现为绘图者自身超高的绘画(视觉)技巧,这种技巧本身即自带着不同类型的实践、引导、强化等解释过程,例如擅长巴洛克风格的斯威兹对空间的表现是动感、非理性以及浓厚色彩;而德洛内则更加擅长视觉的文学化叙事,其《被瘟疫侵袭的罗马城》中充斥着想象与记录之间的张力;格利尔则偏向于纪实风格,她的《大瘟疫》以朴实、简略的笔画勾勒出瘟疫之中的伦敦惨状,几乎有着一目了然之效果。但也需要承认,这种视觉的程序往往缺乏定量式的严谨与科学,基于传播的需求,他们需要寻觅某种共情之处。

(三)视觉呈现的个性:从艺术中获取的健康视角

共情并不完全意味着共鸣。当以视觉的路径和方法尽量回归到日常现实中去看、闻、观察、发现健康的存在以及瘟疫对人类的传播影响之时,这种寻求既不完全是客观的数据、概念和统计引导下的对象和内容,也不完全是医学领域中的专业思维与逻辑路径。就本文的研究而言,绘画自身必然包含着回归于“日常”的契合性和带有着个性化的理解,似乎也唯有这样才可产生共鸣。那何谓个性化理解?在本研究之中,这种个性可狭隘地视为记录者所处的时代艺术背景,也可视为个人境遇下对瘟疫的理解表达。从更为广义上来说,则是指通过不同的视觉表达,人们不再将“健康”仅仅理解为生理上是否生病,而是在艺术中汲取了合理的秩序(PP)、干净的环境(BS)以及战争、运输、防护等带来的符号(SI-2/SI-3/SI-4)之后,将之个性化地呈现。日常生活中,我们通过最直观的视觉路径看到的不同社会肌理而建立起的不同健康视角,并依照个人对健康的理解而进行着或数据、或话语、或理念、或媒介、或空间等的多元表达,构成了今天所谓的“大健康”观念。其实,这也是“健康中国”视域下的传播学本质。

从表面上看,西方语境下以定量范式为主的健康传播研究在这里已经发生了变形,但这种变形却也不断地发展、推进,尤其是拓宽了今天的健康传播视野与路径。所以,这是一种由日常经验中产生出来的研究,它旨在关心和反映我们这个社会,尤其是芸芸大众如何来理解、表达和解释那些局限于特定圈层,却又无比重要的医学意识、疾病知识以及健康生态。站在这样的传播学立场来看,这种路径也可让我们感受到一种健康和人的现象被有洞察力、扩张力地研究的可能性究竟有多大,似乎也一定程度上启发了传播学其他路径(如场域、媒介、情感、话语等)进入健康领域的某种可行性。

其实,本文最终想要表达的观点是:如果这种“能看见的事实”、逻辑性的程序以及个性的视觉表达是一种日常的、积累的且能被大众理解与传播的过程,那么在整个传播过程之中,“健康”便不再是冰冷的数字与计算,不再是医学建构的专业壁垒,而成为了以符号、角色、模型等社会认知为基础的,可以通过凝视与观看的互动能被人类心领神会的传播象征。在现实之中,这种“健康象征”(health symbol)已经转化为十字标志、转化为阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)手中的权杖与缠绕的毒蛇、转化为瘟疫中随处可见的口罩、隔离等行为。在这其中,这些行为不仅能被社会广泛接纳与反复印证,且传播张力产生于各自历史性的阶段与内涵之中,直接诱发了疾病知识、健康认知等的相互渗透、彼此盘结。

在“新冠”疫情被全国关注的2020年,乌拉特中旗人民医院在7月4日报告了1例疑似腺鼠疫病例,仅仅一天,内蒙古就宣布将鼠疫预警调整至Ⅲ级。应该说,即使在医学相对发达的今天,瘟疫(鼠疫)给人类带来的恐惧心理并没有消散。那结合着传播学的认识观、方法观和实践观,我们应该如何研究今天的健康传播呢?

首先是认识观。尊重着传播学的规律与现实,在科学研究范式的基础上,笔者认为健康传播应该是让人看得懂、接地气、有趣味且兼具想象张力的。更详细地说,就是在不同的传播面向(疾病种类、健康情境、传播阶段等)中,学者应该考虑的是怎样使用“原材料”(在地经验、客观数据、视觉文本等)来提纯一种与其文化持有者传播状况相吻合、确切的阐释,而非仅是健康现象的探讨、健康知识的证伪以及健康策略的分析。同时,在树立“大健康观”的前提下,以科学化的路径去接近社会遥感的健康经验、以提纯式的方式去理解中国在地的健康概念,从而理解健康传播已经成为一种囊括有人文社会科学理论、概念、方法和工具等的综合性领域,健康也正在成为一种生态概念。

其次是方法观。相较于今天健康传播领域以实证路径为主流的现状,以视觉、空间、场域、媒介等传播学视角的介入即便不能作为一种主流的研究健康的方法,但其本身也在健康传播研究中被无意识地使用着。在本文之中,笔者尝试性地使用视觉路径对健康问题加以分析,不外乎是想证明两点方法观:其一,视觉有着介入健康研究的可能性与可行性;其二,视觉本身的科学性(视觉认知、图像诱导等)也能呼应着现有健康传播研究中的主流范式。这样一来,健康传播为肯定数据的绝对客观性而生成的实证主义就面临着修补。应该说,这种修补能让健康传播研究重回涂尔干式的“社会事实”(social fact)之中,而非仅停留于数字逻辑、数据分析与医学围城之中。

再次是实践观。在健康传播领域,西方的研究范式、思维特点以及实践方式等占据了绝对的霸权。我们姑且不讨论其本土化路径或是其解释框架的差异,仅仅就“中国人的思维是具有图式性特点的,即一个事物是被放入一个整体中来理解的,或者说是被放在关系中来理解的”(莫腾森,1999:4-5)这一常识性定性,我们就可大致预判:中国人对于健康观的理解是具有在地情境、因果关联、行为习惯和整体文化性的。也就是说,在国人的健康实践中,重点往往是生活在其特定社会环境下的概念、行为以及知识等。这是中国社会长期的人文倾向相关,其与西方的健康实践有着大异之别。

当然,这种差异无关对错。我们固然可以去模仿、学习,乃至于批判西式健康传播研究,可更为重要的是我们能做出来一些什么样的研究。本研究仅是一种尝试,但通过这样的尝试,我们或许能够探索研究健康传播的另一种路径,至于这种路径是否行得通,怎样立得住,如何能够“化”入本土等问题,笔者亦将持续性地思考与研究。

本文系简写版,参考文献从略,原文刊载于《国际新闻界》2021年第8期。

订阅信息

全国各地邮局均可订阅《国际新闻界》,国内邮发代号:82-849,欢迎您订阅!

您也可通过下方二维码或网址https://weidian.com/?userid=1185747182,进入国际新闻界微店,购买当期杂志和过刊。

您还可访问《国际新闻界》官方网站 http://cjjc.ruc.edu.cn/ ,免费获取往期pdf版本。

相关知识

视觉“解剖”:藏在名画中的瘟疫、防护与健康象征

兔瘟的症状和原因,兔瘟怎么办吃什么药?预防兔瘟的措施,预防兔瘟怎么用药?

作为隐喻的疾病——世界文学中的瘟疫书写

连花呼吸健康系列展现中药防疫亮点

专家称剖腹产潜藏健康风险

收养流浪猫必看:如何预防猫艾滋与猫瘟

象征一生平安健康顺利的名字,象征快乐健康的男女名字

科学防病保健康——疫苗

自我保护的画:艺术表达与心理健康

翡翠玉笔:寓意、象征与含义全解析

网址: 视觉“解剖”:藏在名画中的瘟疫、防护与健康象征 https://www.trfsz.com/newsview1099818.html

推荐资讯

- 1发朋友圈对老公彻底失望的心情 12775

- 2BMI体重指数计算公式是什么 11235

- 3补肾吃什么 补肾最佳食物推荐 11199

- 4性生活姿势有哪些 盘点夫妻性 10428

- 5BMI正常值范围一般是多少? 10137

- 6在线基础代谢率(BMR)计算 9652

- 7一边做饭一边躁狂怎么办 9138

- 8从出汗看健康 出汗透露你的健 9063

- 9早上怎么喝水最健康? 8613

- 10五大原因危害女性健康 如何保 7828